本文基于以下微博话题的智搜结果生成

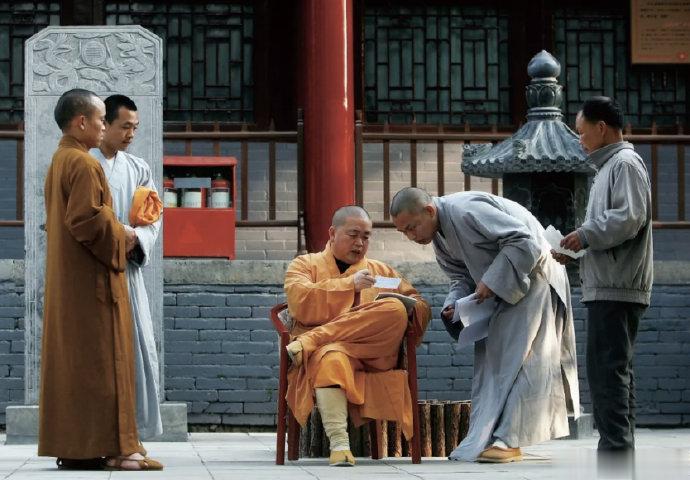

释永信在担任少林寺方丈期间,对寺内外合作事务拥有高度集中的决策权,这种“一支笔”拍板模式成为少林寺商业化运作的核心特征,也是其2025年因涉嫌刑事犯罪被查的关键背景。以下是具体分析:

一、权力垄断的运作机制

决策权的绝对集中

合作终审权:无论是国际巡演、商标授权、文创开发还是地产投资项目(如2022年郑州4.52亿元商业用地竞拍),最终决策均需由释永信个人拍板。合作方有时需通过少林实业公司总经理钱大梁初审,但最终裁决权始终在方丈室,形成“初审可越级,终审唯方丈”的流程。

海外扩张主导:柏林、伦敦等40余家海外文化中心及美国130余家武馆的建立,完全由其设计“租房→按揭购房→买地建房”的扩张路径。

宗教与商业身份叠加

释永信同时担任少林寺方丈、中国佛教协会副会长,以及“河南少林无形资产管理有限公司”实际控制人(曾持股80%),这种双重身份使其成为宗教权威与商业资源的唯一枢纽,模糊了信仰与资本的边界。

⚠二、权力失控的制度性漏洞

内部监督失效

传统佛教戒律对释永信缺乏约束力,寺院内部未建立有效制衡机制。弟子勤道曾坦言“积累人脉很重要”,反映僧众对决策的被动服从。

财务黑箱长期存在:寺院资金与关联公司账目混淆(如“少林欢喜地”电商收入),从未公开审计。

外部监管缺位

宗教事务部门对商业行为监管薄弱。例如2015年弟子释延鲁举报其索要700万元“供养”,官方调查仅认定部分属“自愿布施”,未深究资金去向;2022年4.52亿元地产项目也未触发实质性审计。

三、权力异化的系统性后果

商业与宗教界限瓦解

传统供养制异化为寻租工具。门票收入、项目资金被挪用,形成“功德箱变提款机”循环。弟子因不满商业化过度(如寺院“热闹如红尘”)选择还俗经商。

海外资产失控:澳大利亚酒店、高尔夫球场等资产购置由其直接决策,资金跨境流动无透明记录,成为经济犯罪调查重点。

信仰公信力崩塌

2025年通报证实其长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子,严重违反佛教戒律。直至被查当日,少林寺官网仍置顶其职务信息,凸显管理体系对个人的绝对依附。

⚖四、事件反思与警示

释永信模式本质是“威权+资本”的冒险实验:-短期成功:30年内将14人破庙发展为估值千亿的IP帝国,推动少林文化全球化;

-长期溃败:财务不透明、戒律失守、私生活混乱三重矛盾爆发,终致刑事调查。

核心教训:宗教机构若缺失“决策委员会+独立审计+戒律监督”的制衡框架,绝对权力必然吞噬信仰根基。未来改革需厘清:商业化是否必然导致异化?抑或是权力垄断催生系统性腐败?

网友锐评:

“穿袈裟的CEO,释迦牟尼见了都得叫释总;

“我在庙里许的愿,全让和尚实现了。